日本の敗色が濃くなってきた昭和19年以降、疎開という言葉が頻繁に使われるようになりました。「疎開」を辞書で見ると、「空襲・火災などによる損害を少なくするため、都市に集中している住民や建物を地方に分散すること」とあります。

学童疎開:太平洋戦争末期の昭和19年、戦争の災禍を避けるため学童は親戚などを頼って地方に引っ越すことを勧められました。これを縁故疎開と言います。6月には閣議決定で都会の学童は学校ごとに地方に移ることになりました。王子区は群馬県が割当てられ1)、第二岩淵国民学校の疎開先は北甘楽郡・多野郡の寺院でした。宝積寺,長厳寺、福厳寺、興厳寺、向陽寺、恩行寺、法林寺、仁叟寺等です。

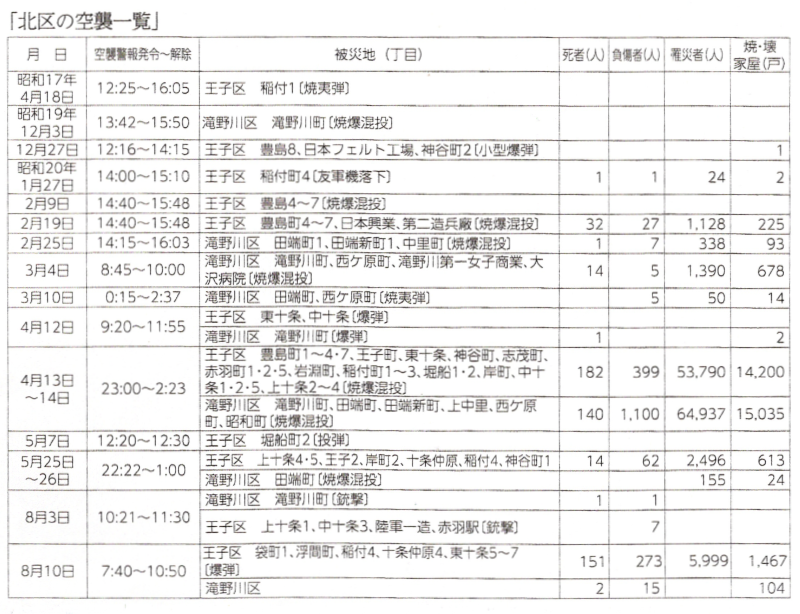

空襲:戦時中の空襲で東京の被った被害は大きかった。区内でも赤羽西側の台地から十条、王子、滝野川の一部の一帯は軍事関係の建物があり爆撃の目標にされる地域でした。それでも昭和20年2月19日までは、ほかの区と比較すれば比較的被害は軽微でした。最初の被害は2月19日14時40分空襲警報が発令され、間もなく空襲が始まり区内では旧王子地区で豊島町4丁目、6丁目で火災が発生延焼し、全壊60戸、半壊66戸、焼失99戸、死者29人、罹災者1128名を出す被害を受けました。

2月25日の空襲では、旧滝野川地区で特に田端新町1丁目が打撃を受けました。3月10日の東京大空襲でも余波を受け、30人が罹災し,14戸を焼失したほか、荒川区などからの罹災者を寺などに保護しました。4月12日にも空襲はありましが、翌13日夜から14日未明にかけての空襲は、北区域最大規模のもので、王子・滝野川両区の広範囲にわたって甚大な被害を受けました。

被災地域は王子区では豊島町,王子町、東十条、神谷町、志茂町、赤羽町、岩淵町、稲付町一・二丁目、中十条一、二、五丁目、上十条四、五丁目、稲付島下町、出井頭町、岸町の区域で大被害を受けました2)。

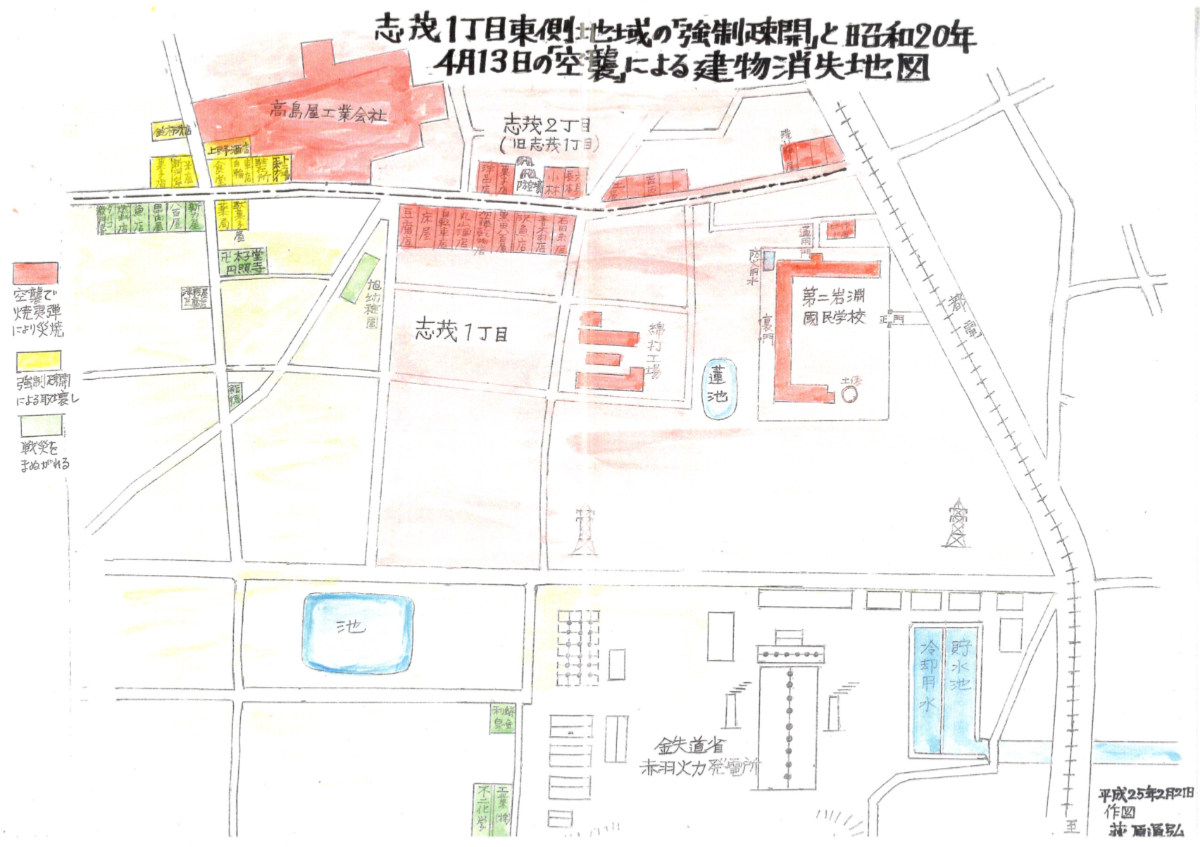

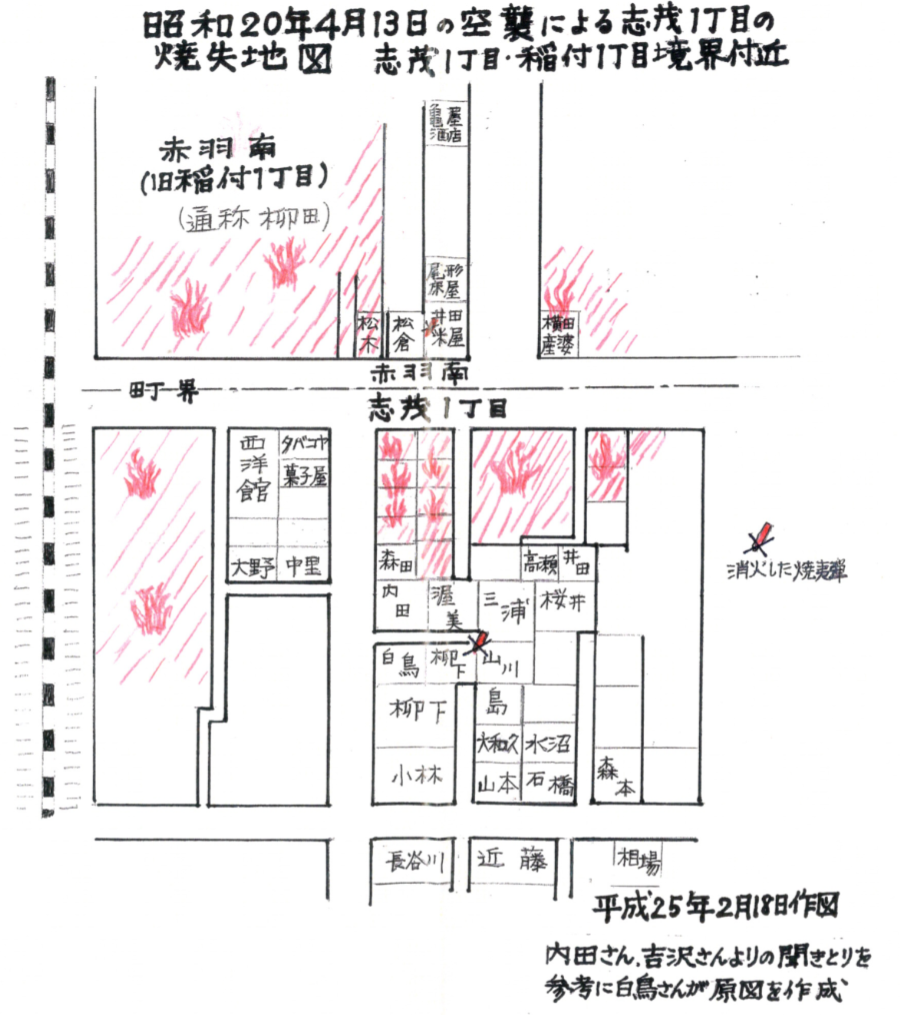

志茂1丁目では東側が29番地から36番地までの全域と西側では赤羽南と境を接する15番地の南側、16番地の西側の一部が焼夷弾により焼失しました3)。

また戦災に遭う前に昭和19年に軍事工場付近の半径50m以内の建物は強制建物疎開の名のもとに壊され立ち退きを余儀なくされました。2丁目にあった高島屋工業会社により、志茂1丁目では道路を挟んで接していた南側の駄菓子屋や薬局など(28番地-7,8)が、西側では現在の赤羽歯科の筋向いにあった英工舎の為に17番地の民家3軒が壊されました。

志茂1丁目の住民で空襲について手記を残された方がおられます。戦後自治会の副会長を務められた田野さんです。

「空襲」4)

田野英雄

戦争末期の北区は米機の通路で、胴体に真赤な標識を付けたB29の編隊が通りました。私は大正7年日暮里に生まれ北区に昭和8年に転入しました。13年、神谷の理研工場群の理研コランダム(株)王子工場(現忠実屋:今イオンモールの処)へ入社しました。昭和17年4月18日、昼過ぎ職場で空襲警報を聞きました。そのころの工場は従業員約500人で、私は60人ばかりの職場の副責任者で、急いで屋外に出ました。すぐ裏は火力発電所(現北清掃工場)です。そのエントツの上空を西から東へ米機が一機、低空をゆっくり飛んでゆくではありませんか。作業は平常通り続けました。休日に私は荒川区の被災地を見に行きました。民家が無惨に飛ばされ、死者も多く出たとのことです。

この奇襲はB25が13機、死者39人、負傷者311人と聞いております。

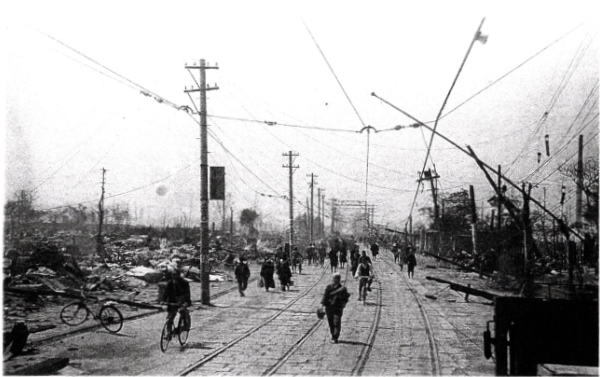

昭和20年3月10日、午前零時過ぎから約3時間、B29の猛爆がありました。自宅は強制建物疎開のため志茂から王子2丁目に移っていました。母と妹は新潟へ、妻と生後五か月の長男は鳩ケ谷へ疎開しています。当時は夜でもゲートルを巻きの仮寝です。ごうごうの爆音のB29の編隊が続きます。東南の夜空は一晩中真赤でした。翌朝の工場は出勤が悪く仕事になりません。女子2人から「城東の親戚が心配で」との願いに、私は自転車で同行しました。都電の線路伝いに三ノ輪へ。

(中略) 大関横丁から国際劇場(現浅草ビューホテル)の前を経て厩橋へ。下谷・浅草は焼け野原です。路面が熱いので自転車のパンクが心配でした。隅田川を渡り石原町に入ると、防火水槽の中で国民服に鉄かぶとの男の人が座ったまま死んでおりました。付近は人影もなく焼け野原です。大平町から錦糸町を経て亀戸へ。途中の左側の線路わきに小さな池があり、そこに沢山の焼死体がありました。赤ん坊を背負った女の人もいました。亀戸駅前から現在の明治通りをゆき、左に折れて現在の新大橋通りを大島五丁目方向へゆくと、通路の両側に黒こげの死体がごろごろです。

私たちの捜す家もその付近も焼けていて消息不明でした。(中略)

この空襲での死者10万人、負傷者4万人、罹災者100万人、戦災家屋27戸、敵機325機、投下爆弾1783トンと聞いております。昭和20年4月10日、私は警備員として工場に待機していました.B29の空襲は午後11時ごろから約3時間でした。まず前隣の東京証券(現大日本印刷)の事務所から火の手が上がり、私たちは応援して消し止めたのですが、別棟の工場で火の手が多発しました。火力発電所うらうら手の民家からも火の手が上がってきます。工場の石炭置場にも焼夷弾が落ち同僚が消しています。「一時退避」の伝達が出ました。不発弾の落下だったのです。私は自転車でひとけのない都電通り(現北本通り)を王子二丁目の自宅に急ぎました。家には女房と生まれて五か月の長男が帰っています。煙のために痛む両眼をこらえてたどりつくと、はす向いの二階建ての女子寮が燃えています。妻子はいません。私は家の中から広辞林と鍋を持ち出しました。「危ないから逃げろ」とだれかがどなっています。私は妻子を捜して歩きました。翌朝、近くの小学校の避難場で無事な妻子に会うことができました。国鉄の線路上へ避難したとのことでした。自宅も王子貨物駅にあった疎開荷物も焼けました。私たちの王子工場は奇跡的に助かりました。しかし、豊島の親類は防空壕の中で一家焼死、小豆沢の親類は焼夷弾の直撃で死にました。

この空襲で死者2500人、負傷者4500人、罹災者67万人、戦災家屋20万戸、敵機352機、投下爆弾2140トン、死者の少ないのは人口密度と3月10日の経験と聞いています。

昭和20年8月10日、午前10時ころ、この日の空襲は爆弾が主でした。成立商業を中心に神谷で多数の方が爆死しました。私は工場にいました。爆弾投下ごとに大きな衝撃でやっと立っていました。遺体は神谷公園に当時埋葬されました。この空襲で死者159人、負傷者292人、罹災者9302人、戦災家屋1662戸、敵機B29 100機、P51 50機ときいております。

第二岩淵小学校の消失

第二岩淵小学校が空襲で焼失した時の状況が『北区史 資料編6)』に「第二岩淵校焼失顛末書」1945年(昭和20年5月)[北区行政文書]として収載されています。

口語文の少し堅苦しい文章ですので、分かりやすく意訳した文章で以下にしめします。

「昭和20年4月13日午後9時警戒警報発令。当直員5名使丁1名で職員室、小使室、宿直室等の遮閉幕及び防空資材、重要書類の点検をする。その後情報が無かった。午後10時55分になり関東地区に警戒警報発令され、直ぐに当直員は重要書類を第二、第三、第四防空壕に分散し搬入した。監視員が敵機来襲を告げる。その時すでに敵機の爆音がし、本校上空に来る。

高射砲の炸裂音ものすごく、学校近くに理研会社、高島屋工業、染色工場、南校舎隣は発電所が在る。午後11時30分頃既に校庭西北方(赤羽駅方面)及び東南方に火災が起き、全校舎校庭真昼の様だ。敵機来襲いよいよ激しく焼夷弾・爆弾投下の異様な音爆裂が絶え間なく、各自バケツ、トビ口、ムシロ等を防空壕付近に集め監視をする。午後11時40分敵機二機低空より来襲し、激しい音と共に焼夷弾およそ三百幾十余り同時に落下して、瞬間発火一面に火の海となる。折から北風に煽られて、北校舎、小使室、当直室、職員室、二階西北の準備室の窓より物凄い火焔噴き出し、消火しようとするが運動場全面火焔爆音で手の下しようなし。北校舎は既に倒壊し、南校舎・西校舎は殆ど同時に倒壊した。焼夷弾は校庭だけで二百余り落下、アスファルトに突き刺さるものだけででも164,横倒しのもの40数個、宿直室8個,小使室4個、その他校舎には校庭と同数以上に落下したようで、階上を突き抜け階下にも同時に発火したため、全く初期消火をやる暇がなかった。

このような状況のため備品一切の搬出が出来ず全焼した。重要書類を搬入した第三、第四の防空壕に多数の焼夷弾が落下し、校舎の火焔と焼夷弾の火熱により壕内に引火焼失した。当直員は幸いに負傷する者は無かったが、火熱が猛烈で耐え難く一時学校門外に避難した。学校付近一面火災を起こし、爆音、高射砲、人々の叫びが錯綜して物凄かった。14日午前1時遂に校舎全部が倒壊し灰燼に帰した。

昭和17年以降昭和20年8月10日までに北区が受けた空襲の一覧を示します。

参考・引用資料

1.北区教育史 通史、北区教育委員会,1995年

2.『新修北区史』 東京都北区役所 、昭和46年3月

3.『聞き取り志茂一丁目誌』付属地図、荻原通弘、2014年3月

志茂一丁目東側地域の強制建物疎開と空襲による焼失地域の図

志茂一丁目西側の空襲による焼失地域の図

4.「真赤な空は忘れられない」、『戦争体験の記録』、東京都北区、昭和63年3月

5.早乙女勝元編著『東京空襲写真集』、東京大空襲・戦災資料センター

勉誠出版、2015年1月

6.『北区史 資料編 現代2』、北区刊、平成8年

7.『北区における戦中・戦後の暮らしに変遷』、東京都北区教育委員会、平成29年