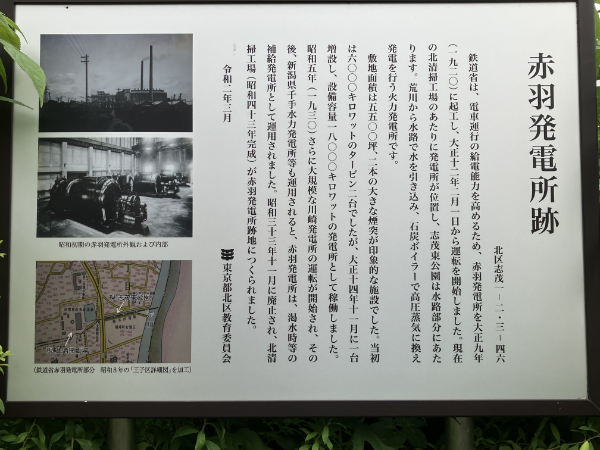

志茂1丁目の東南の一角を占める北清掃工場と元気ぷらざの敷地はかって国鉄の赤羽発電所のあったところです。

大正12年2月創業当時は「東京鉄道局上野電力事務所赤羽発電所」と言っていたそうです。

創業当時、お化け煙突で知られた東京電灯千住発電所と共に新鋭の火力発電所でした。

東京近辺の電化は明治37年8月の飯田町―中野間の甲武鉄道による電車運転に始まり、同39年10月国有となり電化が進みました。

北区関係では明治42年12月に池袋―赤羽間が電化されました。同じ時期に品川―新宿―上野間、明治43年6月に品川―烏森間も電車運転が始まりました。鉄道省の電化路線としては早い方に属します。

一時期鉄道省唯一の自家用発電所

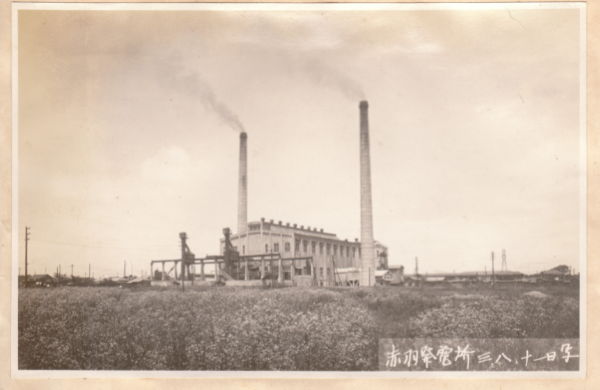

鉄道省の電車運転用の自家発電所として発電量6000kWの矢口発電所が当時稼働していました。赤羽発電所は当初6000kWのタービン2台、大正14年にもう1台増設した18000kWの蒸気タービンの発電所は、新式設備においてもその規模において都下有数の偉観を誇りました。

赤羽発電所が稼働し、赤羽線、山手線、中央線に送電、六郷橋の矢口発電所は京浜線のみに使われました。矢口発電所は大正14年に廃止されましたので、その後、昭和5年に川崎発電所が完成するまで、事実上唯一の鉄道省の自家用発電所としてその役目を担ってきました。

発電所の概要

敷地:5500坪(18150㎡)、発電所主屋770坪(2541㎡)、貯水池600坪(1980㎡)深さ13尺(3.94m)、火力発電の冷却には隅田川の水を使い、270mの取水路、360mの排水路と上記の貯水池を設置しました。

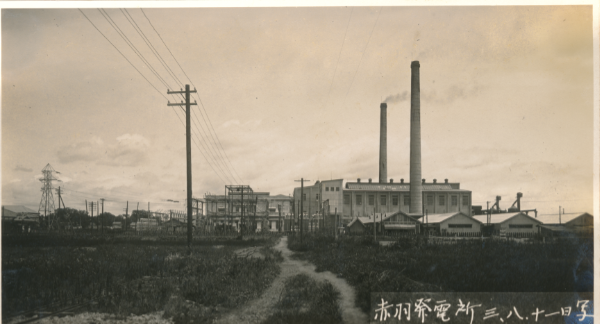

昭和3年当時の西面の写真を見ると3番地から8番地あたりには民家はありません。発電所のそばには昭和5年頃から民家が建ち始めたようです。

赤羽発電所は、その後更に大規模な発電所が稼働するようになると、渇水時期等の補給発電所として運用されましたが昭和33年に廃止され、その跡地に北清掃工場が建設されました。

現在取水路と排水路を埋め立てた場所が公園になっており、その一角にかってこの場所に発電所が在ったことを記した表示板があります。

また、燃料の石炭を運ぶ貨物専用線は、京浜東北線から分岐した引込線が約1㎞ 延びて火力発電所横まで来ていました。この専用引込線は敷設した時は北側の赤羽駅方向に曲がっていたものが、後に南側方面に附け変わり王子方面からの専用線に変わりました。

発電所跡地はその後北清掃工場になりましたが、敷地面積5500坪では清掃工場の敷地としては狭すぎました。21箇所ある清掃工場で15番目の敷地面積です。

参考資料

1.『東海道線東京近郊電化写真帳』昭和3年、鉄道省東京電気事務所編、東京電気事務所刊、国会図書館蔵

2.平野 実、桜井泰仁編『岩淵町郷土誌』、昭和54年4月復刻版

3.沢田釭造「赤羽発電所のこと」、『北区史を考える会会報』、昭和63年

4.赤羽発電所の写真4点:北区飛鳥山博物館所蔵

5.大正14年の地形図(赤羽方面に曲がる線路)と昭和7年の地形図(王子方面に曲がる線路)

6.http:/www.hotetu.net/haisen/kanto2/111112akabanehatudensyo.html/