吉沢はる子さんの話:

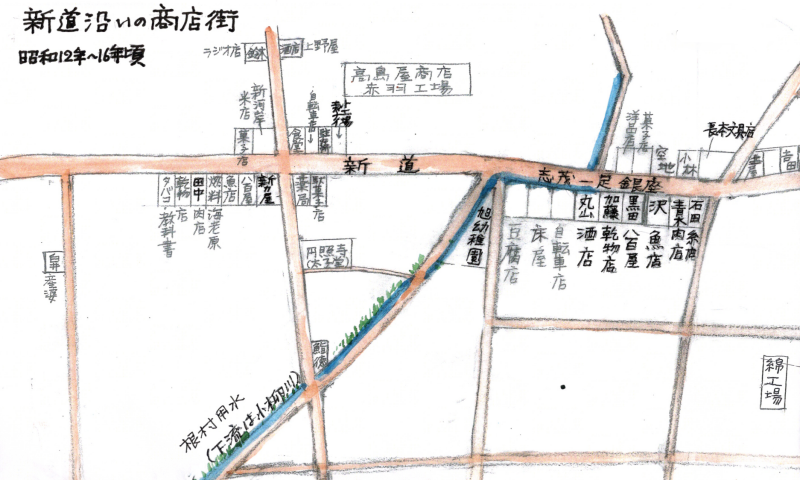

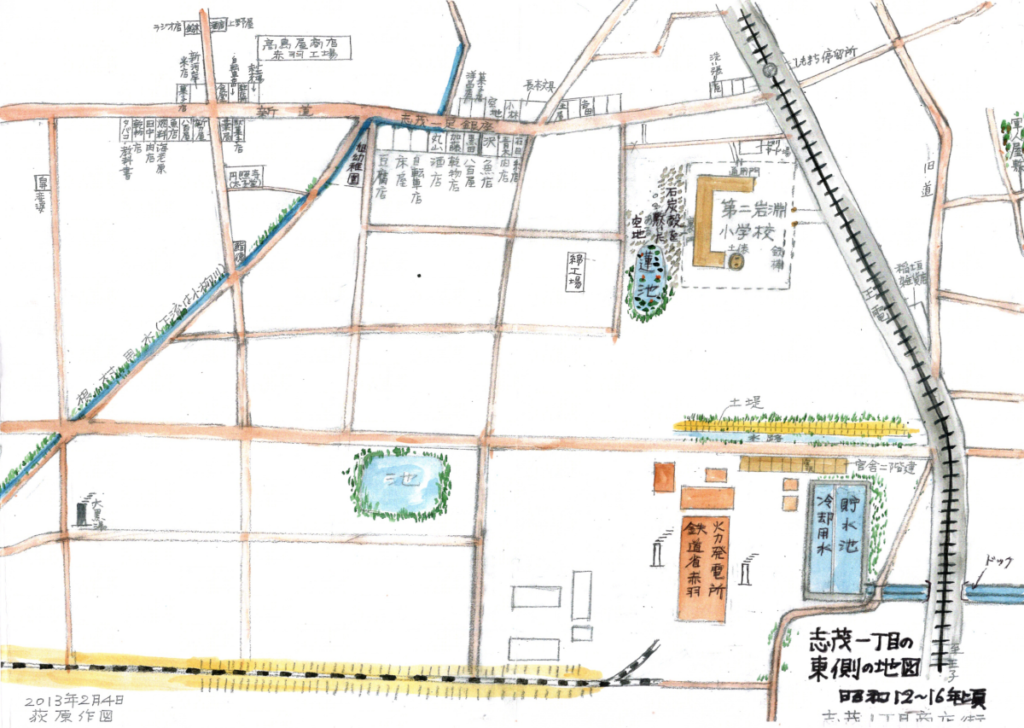

京橋から柳下さんの紹介で昭和8年8月に当地に引っ越してきた。駅前には商店、人家がありましたが、今の三井住友銀行からダイエーまでの地域は帝国製麻の工場があり、赤羽公園はその当時は「製麻の池」で,魚釣ができました。柳田(赤羽南)・志茂のあたりは水田か蓮池でした。大黒湯の辺りは畑でした。一丁目を南西から北東に町を斜めに横切って流れていた根村用水には蛍が居ました。

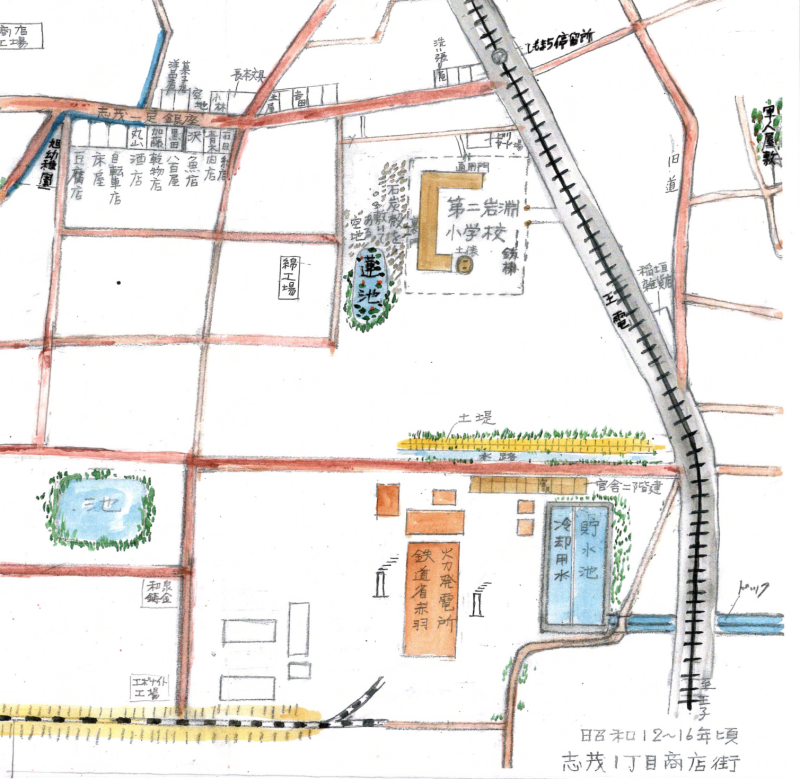

夏には家族や友達と用水の草の葉に停まりピカピカ光る蛍を見に行きました。引っ越して来たときは、家の北側の窓から赤羽駅を出た2両編成の電車が走るのが田んぼの先に見えました。引っ越して来たときは小学校3年生で二岩小学校へ通う道は、今の赤羽中学(当時学校はまだない)の前は蓮田で傍のあぜ道を歩いて根村用水を渡り、用水路沿いの道を歩くと、赤羽駅からの広い道(新道)に出て長本文具店前から道は左右に分かれ、学校に行く狭い道を通いました。

京橋に無く志茂に有ったのは、蛙の鳴き声・池の周りを飛ぶ色々なトンボ・飛び跳ねるイナゴの群れ・蚊の多さなどで「田舎だなー」と思いました。昭和9年ごろから水田の埋め立てが始まり、10年以降になると急激に家が建ち始め人口も増えていった。

註)根村用水:昭和の初め頃までこの一帯が水田であった時分、石神井川を水源としたこの農業用水路は根村用水(北耕地川、稲付川)と呼ばれた。板橋区根村で取水し姥が橋から十条と稲付の台地の境の崖を抜けて、御成街道とJRの線路を横切り低地に流れ出ました。その分流の一つが赤羽南の南端から志茂一丁目に入り、志茂一丁目の南西(10番地と14番地の間の道)から斜めに北東(28番地と29番地の間の道)に流れ、道路を横切って旧丸山酒店のあたりで二丁目に入り、三丁目で小柳川(小梛川)と名前を変えて荒川にそそいでいました。

吉沢さんは当時のことをよく覚えおられ、聞き取り調査では大変助かりました。今年(令和7年2月)100歳で天寿を全うされました。ご冥福をお祈りいたします。

青木雅彦さんの話:

志茂一丁目の新道で店を開く前は、下十条駅北口のマーケットで商売をしていた。その中の何人かと貸家の商店街が出来た志茂一丁目に昭和12年頃移り肉屋を開いた。遊び場は二丁目の軍人屋敷のある森で、魚龍の沢さんの兄さんに連れられよくセミを取りに行った。夕方は赤中の南側にあった蓮池でトンボ取りをした。一丁目にもう一軒肉屋があった。田中肉屋だ。昭和20年4月13日の空襲で焼け出されたとき田中さん宅に1・2泊泊めてもらい世話になった。道路の向かい側の菓子屋の隣の空き地に近所の人が防空壕を掘った。4月13日の空襲のときは荒川水門に逃げたが、防空壕にいたら蒸し焼きになったと思う。

白鳥秀夫さんの話:

鉄砲洲稲荷近くで震災にあい、転々として昭和5年に当地に引っ越して来た。私は昭和6年に志茂で生まれた。

加藤よしさんの話:

現在の志茂2丁目の帝国製麻寄りの場所に住んでいた。戦後現在の場所に引っ越して来た。

宮内留吉さんの話:

昭和4年、王子町豊島から志茂1丁目1444番地(現志茂3丁目)に転居し、小学校はずっと二岩小に在学した。戦前は下堀町会に入っていた。

丸山精一さんの話:

昭和12年に現在の場所に十条からきて酒店を開いた。高島株式会社(現志茂2丁目タクプラザ)が操業しており、従業員がよく飲みに来ていた。

沢さん(魚龍)、加藤さん(乾物屋)も同じころ店を開いた。新力屋は昭和11年頃から営業している。

繁竹かねさんの話:

鳶職の内山条吉さんは旧3丁目の鳶の親方から暖簾分けをしてもらい昭和13年頃大黒湯の前に引っ越して来た。繁竹政勝さんは内山家への養子の話を断り、長女(かねさん)と結婚し独立した。

末吉二千男さんの話:

昭和5年頃引っ越して来た。親戚が発電所の前の引込み線の脇でエボナイト工場を経営していたのを手伝うためです。和泉さん(鋳金職)が反対側の角(現駐車場)で仕事をしていた。

内田武司さんの話:

昭和6年に引っ越して来た。本人は昭和7年に生まれた。その時横田産婆さんにお世話になったと聞いている。

上原誠治さんの話:

府下北豊島郡岩淵町大字下21番地で昭和5年に生まれた。

むつみ湯が近くにあった。高島縫製工場と一緒に空襲で焼かれ、現在地に移転した。

荻原(筆者)の話:

昭和11年に西口の東京瓦斯を定年退職した祖父が、分譲地(志茂1-17)を買って家を建てた。昭和19年に強制疎開で家を壊され現在の場所に引っ越した。

「志茂の昔を語る会」での話 平成24年11月25日

〇志茂3丁目にあった軍人屋敷から、赤羽西口の軍の施設(近衛工兵師団など)に向かう将校が、馬に乗って新道を通って行った。

〇今のスーパーバリューの場所に大きな池があり、よく釣りをした。

〇二岩の西側には石炭殻を敷いた広場があり、大きな鉄管が置いてあった。

〇発電所から出る石炭殻でこの付近の田んぼを埋め立てて宅地造成をしていた。

発電所では年2回ぐらい熱湯を放出した。工場からもうもうと上がる蒸気が見えると、二岩では授業を放り出してドックに浮いた魚を捕りに行った。

〇新力屋の先代、円照寺の小野沢さん(先代)、白根米店の主人などは二岩小出だ。

〇熊野神社の祭礼は9月10日11日と決まっていて、一日だけ学校が休みになった。

〇大黒湯は昭和7年の地図にはないが昭和8年の地図にはあるから、昭和7年ころの操業ではないか。昭和20年代は夕方6時から8時頃までは人がいっぱいで座るところが無いほど混みあっていた。熊野神社の祭礼の参加者には、大人にも子供にも入浴券が自治会から配られた。神輿の担ぎ手は一風呂浴びて汗を流してから帰った。

註)1.引用文章はすべて「聞きとり志茂一丁目誌」(2014年発行)からとった。

2.引用地図は著者が作成した。