昭和7年(1932)10月1日、東京府東京市の市域拡張により大字下区域は王子区志茂町を形成し、1丁目~3丁目に区分されました。

昭和2年(1927)には現在の北本通りに王子電気軌道赤羽線が開通し、大字下は拡大・発展し都市化の一途をたどり始めました。新しい住民の増加と居住地域の拡大により、往還と呼ばれた旧道を中心とする現在の志茂3、4丁目を中心に近隣の家々が集まり形成されたズシという組織では町全域の把握は困難になりました。

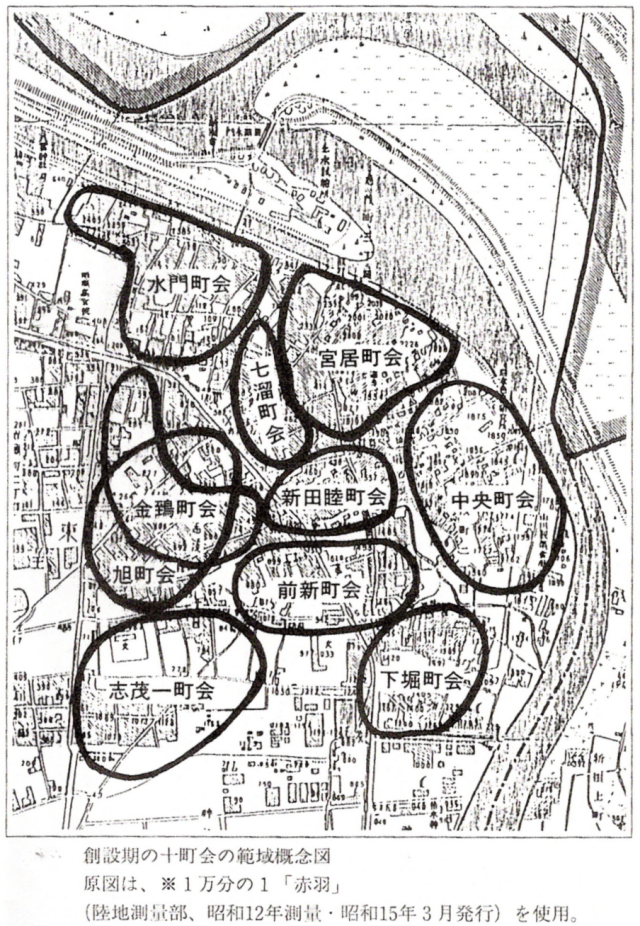

この状況を受け昭和3年から昭和7年にかけて相次ぎ10町会がこの下(しも)の町に創立されました。その10町会の創設期の範囲概念図を次に示します。あくまで概念図であり正確な図ではありません。

志茂一町会の範域は現在の志茂一丁目の西半分(第1回の大正6年の下村一帯の地図で入龍田、腰巻、谷ノ中、沖田、王子免 下線の小字この地図では見えない)辺りで大正6年の地図では一軒の家もなくすべて田畑でした。志茂一町会が出来た昭和7年(1932)の地図では、現在の15番地と16番地の間から元気プラザ方面まで続いている道沿いに13~16番地あたりに民家が立ち始めている。初代の町会長も16番地に住んでおられました。

戦前の志茂町の町会と町会長の一覧を次に示します。

一覧表に示したように、創設された10町会は昭和13年まではそのままでした。

町会の整備

東京市は昭和13年4月に「東京市告諭第3号」を発し、町会組織の整備に乗り出しました。それと同日に「東京市町会基準」を、更に翌5月14日には「東京市町会規約準則」を発布し町会のあるべき形を呈示しました。これらの告示により、既存の町会は新しい基準に従って整備し直されました。また町会の中に「隣組」という細分組織も設けられました。町会や隣組の役割については第2回「戦前の志茂一町会」の所で説明しましたが、隣組の組織化の目的は「交隣団体」「町会の細胞組織」「非常災害への備え」でした。このことにより近隣同士の相互扶助という町会機能が強化されました。

町会の統廃合

東京市の上述の行政指導により志茂10町会は昭和14年3月に7町会に統合され、更に昭和18年に再度の編成が行われました。この時には町会の名称を丁目と東西南北という記号性の強い呼び方にしていることが特徴です。この町会の統廃合の過程を以下に示します。

この町会の組織は終戦後マッカーサーにより解散させられ、その後改めて再結成されることになります。

出典:

*1 北区史 民俗編2 平成6年3月刊

*2 北区史 民俗編2の表を一部改変訂正