志茂一町会創立当時のことが、昭和50年9月発行の会員名簿に書かれています。それによれば「昭和の初め下堀町会の会員であった五十余名の住民が相寄り協議し、親睦会を結成して独立したのが始まりです。当時の世帯数は六十世帯くらいで、何しろ右を見ても左を見ても田んぼと蓮田で春の桜花と共に菜の花や蛙の声も聞かれる誠によき環境の町でありました。

当時の町会長は近藤寿雄、柳下鐵之助、佐藤嘉吉、埴原小次郎の四氏であります。」と記されています。

戦前の歴代の会長は次の通りです。

| 創立から昭和10年頃まで | 柳下鐵之助 | 『東京市町内会の調査』、昭和9年 |

| 短期間就任 | 近藤寿雄 | 住民の記憶 |

| 昭和11(1936)年頃 | 佐藤嘉吉 | 『王子区政要覧』、昭和11年版 |

| 昭和13(1938)年 | 柳下鐵之助 | 『東京市町会時報、第二巻第八号』 |

| 昭和14(1939)年 | 埴原小次郎 | 町会会員の旅行写真の記録より |

| 志茂一丁目南町会に名称が変わる | ||

| 昭和15(1940)年 | 埴原小次郎 | 『王子区政要覧』、会員450 |

| 昭和18(1943)年 | 埴原小次郎 | 『東京市町会名簿』、東京市役所 |

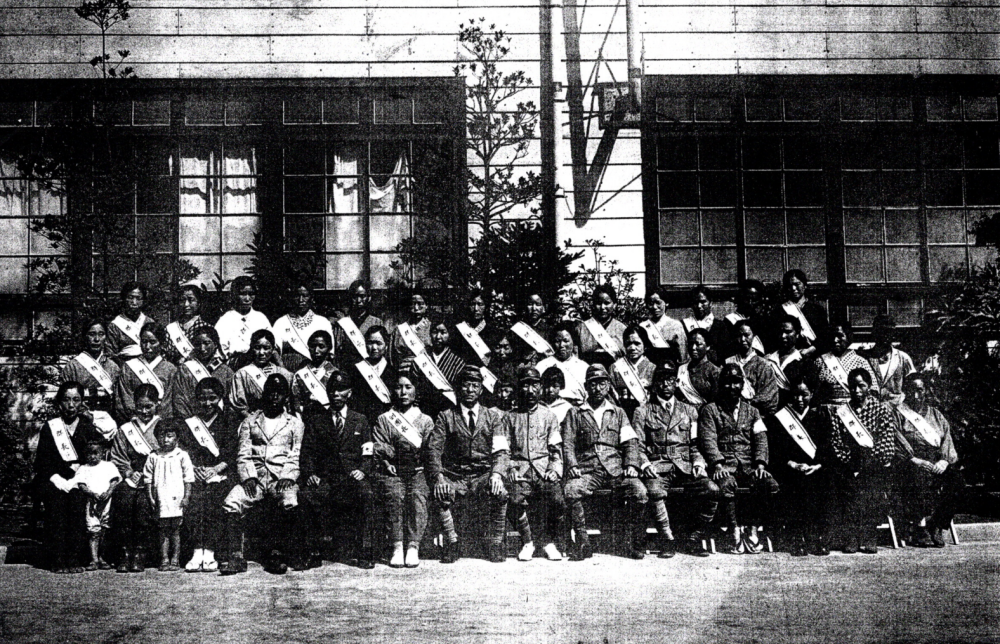

| 昭和19(1944)年 | 埴原小次郎 | 町会会館前での役員の写真の記録 |

志茂町一丁目南町会の会館(町会事務所と呼んでいた)は昭和14~15年頃購入しました。所在地:現在の1-14-12番地で、福島さん宅の所です。

左から石川大日本婦人会志茂一丁目南町会班長

荻原町会副会長

埴原町会会長、都会議員、王子区会議員

大竹副会長

坂井防衛総代

馬場防衛委員

石渡防務衛生委員

背景に蓮田がある。子供の数が世帯数(450以下)のわりに多い。子供たちの表情の明るさに戦争の影は見られない。子供神輿と山車が写っているがこの山車に乗っている鳳凰はまだ熊野神社の神輿蔵に残っているのではないだろうか。

志茂一町会も定住する人が増え、町が形作られていった昭和10年以降、日本は急速に軍国調に変わってゆきました。

昭和11(1936)年の二・二六事件が起こり、昭和13(1938)年4月に国家総動員法が公布されました。綿製品の製造・販売が制限され、不法取引が横行し「ヤミ」という言葉もこの時生まれたようです。

○隣組と町内会

東京市は昭和13年に、組織がしっかりしていない町会を再整備するため、「町会規約準則」という指導見本を作り、各町会規約がこれに沿って作り直されました。町会の事業は敬神、祭礼、教育、兵事、土木、保健衛生、交通、火防警備、慶弔、修養、納税など18項目に及び、官公庁との連絡、各種団体との援助協力、共同福利の増進など多岐にわたり、親切丁寧かつ細かく規定されていました*1。

さらに昭和15(1940)年、東京市は町内会の下に隣組という組織を作りました。隣組は10軒前後の家を1グループとし、配給品の分配、防空・防火訓練、回覧板の回覧等を行いました。各組には組長がいて、同じ人が継続したり、出征した男性に代わり女性の組長もいました*2。志茂町1丁目南町会の役員と隣組郡長(その後組長と名称変更)が写っている写真があります。

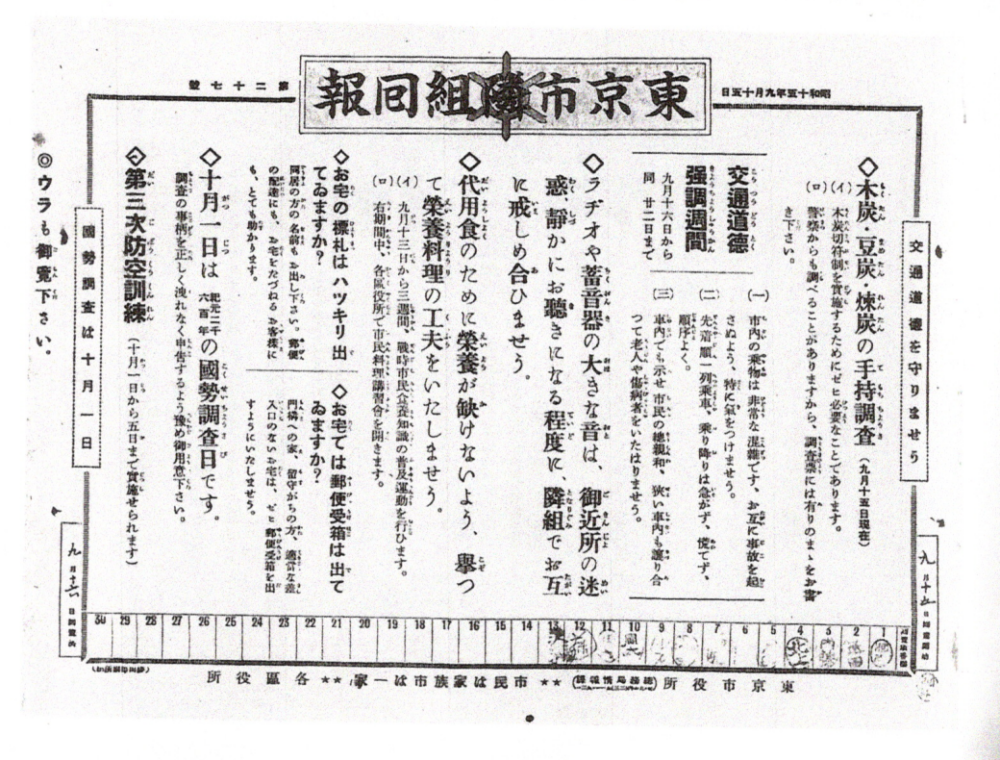

当時の回覧板とはどんなことが書かれていたのか、その実例を次に示します。

『東京市隣組回報』*3、昭和15年9月15日発行の回覧資料です。

出典:

*1 毎日新聞社『昭和史全記録1926-1989』

*2 北区教育委員会『北区における戦中・戦後の暮らしの変遷』、文化財研究紀要別冊第二十六集

*3 江波戸昭『戦時生活と隣組回覧板』、中央公論事業出版、2001年12月刊